国鉄の遺跡を見る

2018年7月7~8日

member 伊藤記

|

| ニペソツ山とタウシュベッツ川橋梁 |

|

| 士幌から十勝三俣まで士幌線沿いドライブ |

|

| 幌加温泉 |

7月7日

朝のうちに大雪山黒岳から層雲峡に下山。次の目標はニペソツ山。東大雪の名峰だという。ほかに石狩岳やウペペサンケ山が有名らしい。

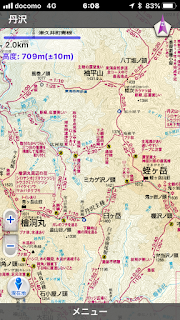

層雲峡から南へドライブ。大きな分岐でうっかり狩勝峠・北見方面に入るが(有名観光地はこちら側が多い)、Uターンして大雪ダムに戻る。湖の向こうに石狩岳が見えるようだ。さらに南下、分水嶺の三国峠からは南に十勝三俣方面の樹海を展望することができる。ここらへん一帯は「十勝三俣大カルデラ」だという。ここからはるか帯広の平野まで緩い傾斜で下っている。

ニペソツ山の登山口幌加温泉に寄る。一軒宿の鹿の谷館は素朴な造りで好ましい。異なる三つの源泉がある素晴らしい湯治場。明日の宿泊を予約する。

いったん買い出しのため士幌に向かう。途中で国道脇のタウシュベッツ展望台をのぞく。タウシュベッツって? 遠望して分かった。旧士幌線のアーチ型コンクリート橋のことだった。写真を見たことがある。今日は9割方が糠平湖に沈んでいるようだ。

糠平湖温泉でランチしてビジターセンター(東大雪自然館)を見学して上士幌で買い出し、さらに士幌道の駅で車泊。ちょっとおしゃれすぎる変な道の駅だった。

|

| 真ん中に鉄橋がかかっていたらしい |

|

| 旧糠平駅構内 |

|

| 旧士幌線 |

7月8日

士幌一帯は帯広の北に広がる豊かな田園地帯。はた目にもそう見えるが100年以上の厳しい開拓の時代があったという。朝いちで開拓記念館のひとつ美濃の家を訪ねる。士幌は岐阜からの入植が多かったらしい。

昨日の道を戻るように国道273号を北上する。今日も好天、明日のニペソツ登山に備えて幌加温泉に移動するだけなので時間がある。旧国鉄士幌線のあとを訪ねることにしよう。

道道、右や左に廃線の跡らしき平場が見える。旧士幌線にはアーチ型コンクリート橋が何十もあったという。国道脇にあるのであちこちで見学できる。有名なのがタウシュベッツ川橋梁で、糠平ダムができる前の旧旧士幌線にあったもの。この旧旧線はほとんどダム湖に沈んだようだ。付け替えられた旧士幌線にもアーチ橋は多用されたという。いずれにしても帯広から士幌、十勝三俣を結んだ士幌線は昭和の終わりには全線廃線となっている。コンクリート橋が多いのは戦中に鉄が不足で使えなかったからという理由もあるらしい。

|

| 幌加駅跡 |

|

| ターミナルの旧十勝三俣駅付近 |

|

| 鹿の谷館 |

糠平温泉の鉄道資料館であれこれ勉強させてもらった。豪農地帯の帯広から士幌にかけて鉄道があったのは分かるが、はるか山奥の十勝三俣まで線路が敷かれたのはなぜか? 疑問だったのだが、それは林業のためだったという。広大な十勝三俣の樹海を原資に採取的林業が盛大に行われていたという。全盛のころに、材木満載の列車が士幌へ向かって暴走する事件が3回もあったという。「弾丸列車走る」と伝える当時の新聞記事が面白い。

ターミナルの十勝三俣の駅跡は、野の花がいちめんに咲く原っぱになっていた。駅前かなと思うあたりに食堂とバス停があるだけだった。廃線ファンとおぼしき車が2~3台あたりをウロウロしているのが面白かった。

夕方に幌加温泉鹿の谷館にイン。素泊まりのみで湯治客が数人泊まっているだけのようだ。

参考

この日のタウシュベッツ川橋梁。国道脇の展望台から。

|

| 7月8日、90パーセント沈んでいるという |

以下にタウシュベッツ川橋梁とニペソツ山の写真。インスタグラムから借用、トップ写真も。素晴らしい写真ありがとうございます。明日は登るよ、ニペソツ。

|

| 十勝三俣カルデラ |